为什么要抢时间,对孩子进行早期密集行为干预?

ALSO·IN总督导、国际应用行为分析委员会认证行为分析师(BCBA)郑甜甜老师为您详解一二。

LSOLIFE

郑甜甜

目前,有超过40篇通过同行审查的论文表明,早期密集行为干预会提高的语言理解、语言表达和适应性行为。参与早期密集行为干预,能够提高游戏能力、学前和学术能力、交流能力、认知能力、人际关系能力、个人责任感和运动能力,降低谱系症状和问题行为。

孩子目前的课程是否属于密集课程?或者说孩子目前接受的干预是否满足密集干预的标准呢?要看如下几个方面:

1

时间

首先,最直观的是判断孩子每天接受干预的时间,Zachor(2007)等人的研究建议每天累计6~8小时的干预。

已经有很多科普文章指出,这每周的25~40小时不仅仅是与治疗师的上课时间,生活里也处处充满了干预的时机。

比如吃饭的时候教孩子使用勺子吃饭,吃完饭教孩子把碗筷分类放,换衣服的时候认识衣服和袜子等等。

如果能充分抓住这些零碎时间,同时也保证专业机构或治疗师的干预时间,那么,每周25~40小时的密集干预标准是很容易达到的。

我们给孩子的干预达到了每周25~40小时的标准,只能说是达到了密集干预最基本的一步。

2

内容

接下来,我们要看这些干预时间里包含的内容是否是恰当的。

先要给孩子选择合适的评估,通过评估确定孩子目前已会的技能是什么,接下来需要学习的技能是什么,哪些技能比较有优势,哪些技能相对欠缺,根据评估的结果来制定密集干预时的个别化教育计划(IEP)。

也就是说,在每周足够的干预时间里,我们干预的内容包含语言表达、语言理解、交流沟通、游戏、运动、自理以及学前方面的内容,而这些内容是目前孩子欠缺的,同时符合孩子目前的年龄和能力,那么密集干预的第二步才算完成。

3

方法

在进行密集干预时,教学的方法以应用行为分析(ABA)理论为基础,包括回合式教学(DTT:DiscreteTrial Teaching)、随机教学(Incidental Teaching)、无错误教学(Errorless Learning)、塑造(Shaping)、示范(Modeling)等。

根据不同的任务、不同的技能以及不同的环境,结合孩子的情况,选择最恰当的教学方法。

比如在机构学习理解类别的概念,可以选择桌面的回合式教学;比如教孩子持续一分钟看绘本,那么选择好难易程度合适的绘本之后,可以使用塑造的流程,循序渐进的强化孩子持续看绘本5秒、10秒、15秒、20秒、30秒…1分钟。

1

强度

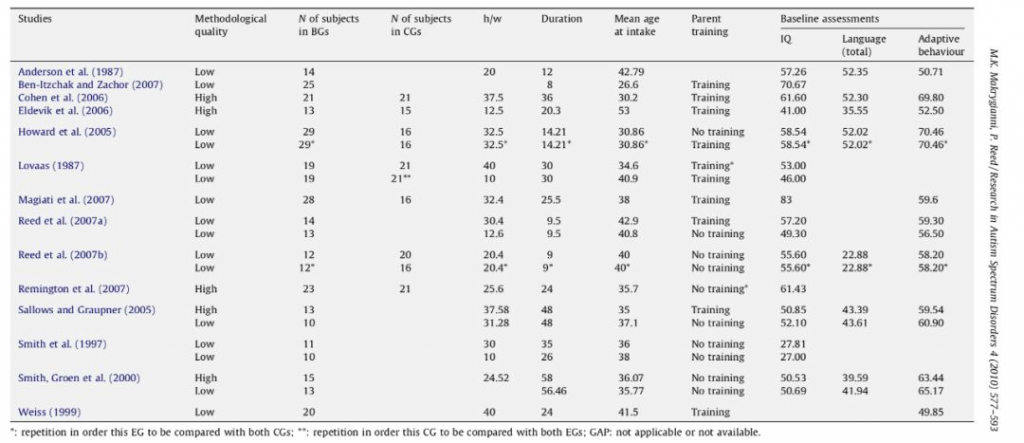

△ 从1984年~2009年的发表文献显示,孩子的干预效果与每小时干预时间、持续时间、开始干预时平均年龄和家长是否参加过培训密切相关。

越强,孩子的适应性行为提高越快。也就是说在高强度的干预下,可以相对严格并且系统的使用ABA原理,去处理孩子的问题行为。

那么,在这样长期且密集的过程中,孩子的问题行为可以得到明显减少,一些有意义的帮助孩子适应生活环境的行为会有很大提高。

需要注意的是,研究并没有给出一个具体的小时数,说明一周接受多长时间的干预对孩子最有利。过长的干预对于孩子和治疗师,都会容易产生疲劳。保证足够长的密集干预时间(15-25小时),抓住零碎的干预机会,不同的时间和场景灵活组合,才能使孩子最大限度的获益。

2

持续时间

简单粗暴来讲,持续时间越长,孩子在各个方面能力提高得越明显。

当然,前提是干预的形式和内容是符合孩子目前能力的,密集干预和生活干预相结合的强度是合适的,持续的干预会让孩子获益更多。

由于先天性发育障碍,在整个成长过程中,孩子的某些方面能力的发展速度会低于正常孩子的发展速度,这种速度落差会在相当长一段时间内存在,或者说持续存在。

那么额外的干预就像外力加速器一样,持续的给予才能助力孩子加倍的追赶。

3

干预时的年龄

相比于孩子自然成长的环境和相对松散的干预课程,在密集的干预中孩子能够更快速地学会技能。

4

干预时的语言情况

开始密集干预时的语言情况,与孩子的进步情况无关。也就说,不管孩子是否有语言,以及语言理解和表达程度如何,都能够从密集干预中获益。

除了语言之外,还有更多的技能需要孩子习得,比如对指令的理解和配合,不同的游戏活动的参与,学业技能的习得,自理活动的完成,都是孩子日后独立生活所必须的技能。在没有语言的情况下,这些技能也能够习得。

随着年龄的增长,孩子不会再向小宝宝一样需求简单,当需求日益丰富,然而语言能力相对匮乏,无法有效的表达需求和获得满足,那么通过问题行为表达需求的几率就会提高。在没有语言能力的情况下,更应该通过密集的干预,教孩子一些替代性沟通的方法,来减少问题行为的发生。

5

家长培训

家长参与一定的培训,了解行为干预的基本技术,在孩子问题行为处理方面,保证在家和在干预环境的一致性;在孩子的已会技能方面,能够恰当地进行泛化和维持;在居家环境中一些技能的习得方面,能更专业地使用强化、辅助和辅助撤退来教会孩子。

6

督导强度

在接受早期密集行为干预过程中,治疗师和家长每月获得3~8小时督导,对孩子的干预效果也会有所帮助。

督导过程中,督导老师需要和干预团队分析孩子的教学内容、数据,观察孩子的表现或者与孩子互动,讨论孩子的问题行为,回顾之前问题行为的处理建议和效果,对干预团队提出进一步建议等。

配合密集的、持续的、强度恰当、有家长参与的干预,那么教学督导对孩子的进步,会更有帮助。

干预的过程中,没有捷径。

Cohen, H., Amerine-Dickens, M., &Smith, T. (2006). Early intensive behavioural treatment:Replication of the UCLAmodel in a community setting. Developmental

Behavioral Pediatrics, 27, S145–S155.

Eldevik, S., Eikeseth, S., Jahr, E., &Smith, T. (2006). Effects of low-intensity behavioural treatment for childrenwith autism and mental retardation. Journal of Autism and DevelopmentalDisorders, 36, 211–224.

Eikeseth,S.,Hayward,D.,Gale,c.,Gitlesen,J.,&Eldevik,S(2009).Intensityof supervision and out come for preschool aged children receiving early andintensive behavioral interventions: A preliminary study. Research in AutismSpectrum Disorders, 3, 67-73.

Howard, J., Sparkman, C., Cohen, H., Green,G., & Stanislaw, H. (2005). A comparison of intensive behaviour analyticand eclectic treatments for young children with autism. Research inDevelopmental Disabilities, 26, 359–383.

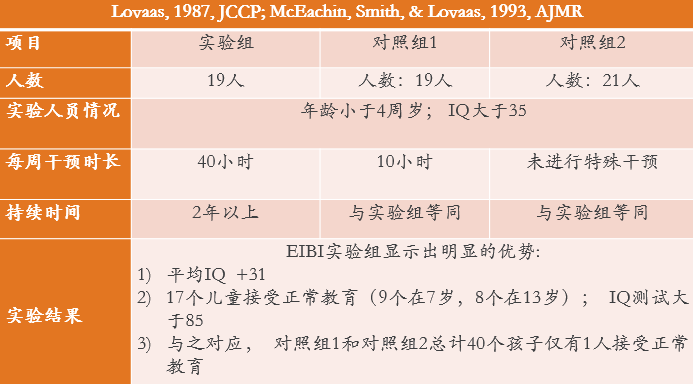

Lovaas, O. I. (1987). Behavioral treatmentand normal educational and intellectual functioning in young autistic children.Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55, 3–9.

Maria,K.M.,Phil,R.(2010).A meta-analyticreview of the effectiveness of behavioural early intervention programs forchildren with Autistic Spectrum Disorders.Research in Autism SpectrumDisorders, 4,577-593.

Magiati, I., Charman, T., & Howlin, P.(2007). A two year prospective follow up study of community based earlyintensive behavioural intervention and specialist nursery provision forchildren with autism spectrum disorders. Journal of Child Psychology andPsychiatry, 48, 803–812.

Nienke,P.,Robert,D.,Hubert,K.,Peter,S.(2011)A meta-analytic study on the effectiveness of comprehensive ABA-based earlyintervention programs for children with Autism Spectrum Disorders. Research inAutism Spectrum Disorders, 5, 60-69.

Reed, P., Osborne, L. A., & Corness, M.(2007). Brief Report: Relative effectiveness of different home-basedbehavioural approaches to early teaching intervention. Journal of Autism andDevelopmental Disorders, 37, 1815–1821.

Reed, P., Osborne, L. A, & Corness, M.(2007). The real-world effectiveness of early teaching interventions forchildren with autistic spectrum disorders. Exceptional Children, 73, 413–417.

Remington, B., Hastings, R., Kovshoff, H.,degli Espinosa, F., Jahr, E., Brown, T., et al. (2007). Early intensivebehavioral intervention: Outcomes for children with autism and their parentsafter two years. American Journal on Mental Retardation, 112, 418–438.

Sallows, G., & Graupner, T. (2005).Intensive behavioral treatment for children with autism: Four-year outcome andpredictors. American Journal On Mental Retardation, 110, 417–438.

Smith, T., Eikeseth, S., Klevstrand, M.,& Lovaas, O. I. (1997). Intensive behavioral treatment for preschoolerswith severe mental retardation and pervasive developmental disorder. AmericanJournal of Mental Retardation., 102, 238–249.

Smith, T., Groen, A. D., & Wynn, J. W.(2000). Randomized trial of intensive early intervention for children withpervasive developmental disorder. American Journal on Mental Retardation, 105,269–285.

Weiss, M. J. (1999). Differential rates ofskill acquisition and outcomes of early intensive behavioural intervention forautism. Behavioral Interventions, 14, 3–22.

Zachor DA, Ben-Itzchak E, Rabinovich AL,Lahat E. Change in autism core symptoms with intervention. Res Autism SpectrDis- ord. 2007;1(4):304 –317.